Feministisches Streikradio am 14. Juni

14. Juni 2019: Violette Banner hingen von den Fenstern, die Haare waren violett gefärbt und die violetten Shirts übergestreift. Über eine halbe Millione Menschen haben am feministischen Streiktag für ihre Rechte die Schweizer Strassen eingenommen. Mittendrin: Der Zusammenschluss von Community-Radios, die live vom Tag berichteten. Und nun heisst es, auch für uns, time for the next round!

Am 14. Juni spannen Vertreter:innen von Community-Radios in Basel, Aarau, Bern, Chiasso, Genf, Schaffhausen, Winterthur und Zürich zusammen, um dem Feministischen Streik eine laute FINTA*-Stimme zu verleihen! Ab Mitternacht kapern wir die Sendungen und senden während 24 Stunden ein gemeinsames Spezialprogramm auf den Frequenzen der beteiligten Radios: das Feministische Streikradio.

In über zehn Sprachen von Deutsch über Französisch bis Arabisch hörst du Interviews und Beiträge zu Themen wie tiefe Löhne in Frauenberufen, sexualisierte Gewalt, Gendermedizin oder Frauenrechte im Mittleren Osten. Und obviously wird während diesen 24 Stunden nur Musik von FINTA* Personen gespielt. Zwischen 11:00 Uhr und 22:00 Uhr verlagern wir uns auf den Bundesplatz in Bern und senden live aus dem Sendebus vom Feministischen Streik, übertragen Reden und Konzerte und fühlen mit Schaltungen in verschiedene Regionen der Schweiz dem nationalen Streik auf den Puls. Moderiert wird das Radioprogramm von Sendungsmachenden der beteiligten Radios und weiteren Freiwilligen aus der Medienbranche.

Projektleitung für Radio X: Claire Micallef

Folge dem Feministischen Streikradio auf Instagram für Impressionen vom Tag.

Die Beiträge und Reden zum Nachhören

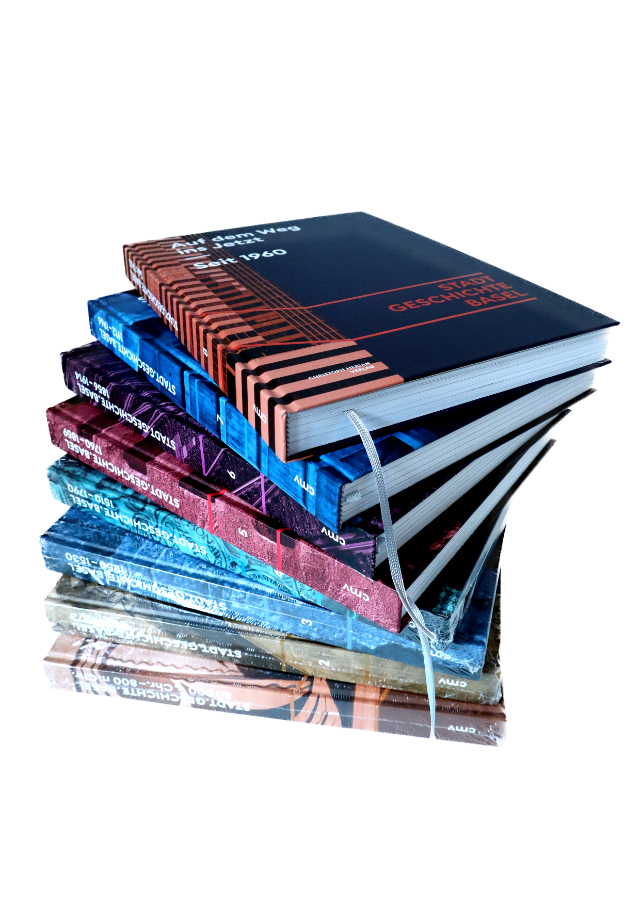

Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 19

In der neunzehnten Folge des SGBS Podcast nehmen wir das Thema Migration und Bürgerrechtsvergabe unter die Lupe. Wir starten im 19. Jahrhundert bei der kantonalen Bürgerrechtsvergabe und schauen uns den Diskurs um Migrationsbewegungen an. Enden werden wir in den 1980er Jahren bei der Selbstorganisation von Migrant:innen in Basel. von Ben Haab

SGBS Folge 19 Migration

...

Bürgerrechte: Liberale vs. Bewahrer

Im 19. Jahrhundert war das Bürgerrecht in Basel stark umkämpft. Während 1779 noch über die Hälfte der Stadtbevölkerung Bürgerrechte inne hatten, sank dieser Anteil bis 1872 auf nur 27 %. Einbürgerungen waren selten, obwohl viele Zugezogene aus anderen Kantonen kamen. Jüdische Menschen, Katholiken und Frauen waren grundsätzlich ausgeschlossen.

Das Bürgerrecht stand für soziale Sicherheit, wirtschaftliche Chancen und politische Mitsprache. Liberale Kräfte forderten eine offenere Vergabepraxis. Konservative Bewahrer hingegen wollten Bürgerrechte einschränken. Ein Beispiel für eine restriktive Praxis ist der Flachmaler Johann Jakob Gross. Sein Einbürgerungsgesuch wurde 1850 abgelehnt – aus Angst vor mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Der Fall zeigt, wie stark wirtschaftliche Interessen die Einbürgerungspolitik prägten.

Auch die liberalen Kräfte waren nicht unbedingt geprägt von einem gesellschaftlichen Öffnungsgedanke. Vielmehr ging es auch darum, der politischen Forderung nach einem allgemeinen Männerwahlrecht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Erst mit der Bundesverfassung 1875 kamen grundlegende Reformen: Gewerbefreiheit und das Männerwahlrecht.

Arbeitsmigration im 20. Jahrhundert

In der Nachkriegszeit erlebte Basel einen wirtschaftlichen Aufschwung, besonders im Bauwesen. Um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, rekrutierte die Schweiz Menschen aus dem Ausland – vor allem aus Italien, später auch aus der Türkei. Viele kamen im Rahmen des restriktiven Saisonnier-Statuts, das nur neun Monate Aufenthalt erlaubte – ohne Integrationsperspektive.

Diese Politik belastete die Familien der Arbeitsmigrant:innen stark - und führte international zu Kritik. Erst in den 1960er Jahren ermöglichte ein Druck Italiens erste Schritte zum Familiennachzug.

Migrant:innen organisierten sich allerdings auch selber, um für ihre Rechte zu kämpfen. 1982 besetzten türkische Staatsangehörige in Basel beispielsweise eine Kirche. Sie protestierten damit gegen Ausschaffung in die Türkei, wo seit 1980 eine Militärdiktatur an der Macht war.

Das Saisonnier Statut blieb bis zur Jahrtausendwende in Kraft. 2002 hat die Schweiz die Personenfreizügigkeit übernommen.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)