Radio loco-motivo beider Basel

Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung

machen gemeinsam Radio

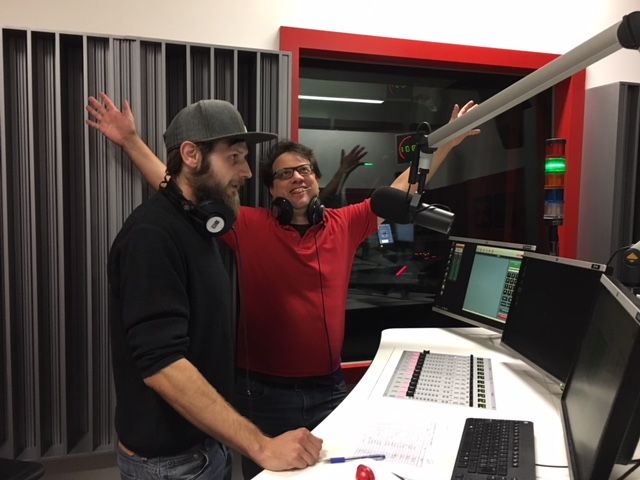

In der Projekt-Redaktion von Radio loco-motivo gestalten Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung gemeinsam als Radioschaffende eine Sendung. Betroffene, Angehörige und Profis thematisieren zusammen die Psychiatrie am Radio und treten mit ihren Erfahrungen und Haltungen an die Öffentlichkeit. Zudem berichten sie in Kolumnen, Beiträgen und Reportagen über ganz unterschiedliche Themen, die sie ihrem Publikum näher bringen möchten.

Radio loco-motivo beider Basel trifft sich jeden Donnerstag in den Räumlichkeiten von Radio X. Zehn Redaktorinnen und Redaktoren erarbeiten dort Themen, planen Interviews, produzieren ihre Beiträge und tauschen sich zu den Live-Sendungen aus. Diese Treffen im Studio schaffen ausserdem Begegnung: Die Redaktion kann hier ihre Interview-Gäste empfangen und trifft auch auf Sendungsmacher/innen anderer Redaktionen.

Ein Projekt der Radioschule Klipp+Klang in Zusammenarbeit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel UPK, der Psychiatrie Baselland PBL, dem Gesundheitsdepartement Kanton Basel Stadt und der Stiftung Rheinleben

OnAir

Am 2. Donnerstag des Monats von 18 - 19 Uhr auf Radio X.

Wiederholung jeweils am folgenden Samstag 13 - 14 Uhr.

Sendreihe

Am 13. April 2017 ging die erste Sendung von Radio loco-motivo beider Basel über den Äther. Die ersten Sendungen wurden vorproduziert, seit Oktober 2017 heisst es jeden zweiten Donnerstag live on Air: «Dir loosed Radio loco-motivo uf Radio X!» In der Schweiz gibt es vier Redaktionsgruppen von Radio loco-motivo: Bern, Winterthur, Solothurn und Radio loco-motivo beider Basel.

Jahresbericht Radio loco-motivo beider Basel 2017

Medienmitteilung vom 4. April 2018: Ein Jahr Radio loco-motivo beider Basel

Medienmitteilung vom 8. April 2017: Erste Sendung auf Radio X

Abstimmung am 28. September: Um das gehts beim E-ID-Gesetz

Am 28. September stimmt die Schweiz über das neue E-ID-Gesetz ab. Ziel ist es, erstmals einen staatlichen elektronischen Identitätsnachweis einzuführen, kurz: die E-ID. Diese soll es Bürger:innen ermöglichen, sich auch online auszuweisen, etwa beim Eröffnen eines Bankkontos, bei Behördengängen oder beim Vorzeigen eines Altersnachweises. Wir erklären kurz und verständlich, worum es geht, was die Vorlage bewirken will und welche Argumente dafür und dagegen angeführt werden. von Noemie Keller

25.09.17 E-ID-Gesetz

Worum geht es konkret?

Das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) schafft die rechtliche Grundlage für eine digitale ID, die vom Bund ausgestellt und betrieben wird. Ein ähnlicher Vorschlag wurde bereits 2021 vom Stimmvolk abgelehnt, damals, weil private Unternehmen die E-ID hätten herausgeben sollen. Nun übernimmt der Bund die Verantwortung.

Die neue E-ID ist freiwillig, kostenlos und versteht sich als Ergänzung zur physischen ID, nicht als Ersatz. Sie wird auf dem Smartphone in einer vom Bund bereitgestellten App namens «Swiyu» gespeichert. In dieser App könnten auch weitere Dokumente wie der Führerausweis abgelegt werden.

Die E-ID soll in Alltagssituationen wie etwa Polizeikontrollen, Online-Diensten oder Behördengängen einsetzbar sein, sowohl digital als auch im realen Leben. Sie ist jedoch an das jeweilige Gerät gebunden: Wer das Smartphone verliert oder wechselt, muss die E-ID neu beantragen.

Die App ist bereits im App Store verfügbar und kann ausprobiert werden. Da gegen das Gesetz das Referendum ergriffen wurde, kommt es nun zur Abstimmung.

Wird das Gesetz angenommen, könnte die staatliche E-ID frühestens ab Mitte 2026 eingeführt werden. Ein Nein würde bedeuten, dass die Schweiz weiterhin keinen staatlichen elektronischen Identitätsnachweis hat und der Bund zurück an den Start müsste.

Argumente der Befürworter:innen

Die E-ID sei ein sicherer und vertrauenswürdiger Identitätsnachweis, besser als viele aktuelle Online-Verfahren. Bürger:innen hätten mehr Kontrolle über ihre Daten, da sichtbar sei, welche Informationen übermittelt werden und an wen. Es handle sich um ein freiwilliges Angebot, das niemand nutzen muss, aber vielen den Zugang zu digitalen Dienstleistungen erleichtert. Die E-ID sei ein wichtiger Schritt in der digitalen Transformation und fördere die Barrierefreiheit, z. B. für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Falls die staatliche Lösung scheitere, würden private Tech-Konzerne wie Google oder Meta die Lücke füllen, mit weniger Datenschutz und demokratischer Kontrolle.

Argumente der Gegner:innen

Die E-ID biete nicht genügend Schutz für Datenschutz und Privatsphäre. Daten könnten theoretisch missbraucht oder verfolgt werden. Die App basiere auf Betriebssystemen grosser Tech-Konzerne, was zu einer Abhängigkeit von Apple und Google führe. Die E-ID sei nicht garantiert freiwillig, da es keine gesetzliche Garantie gebe, dass Personen ohne E-ID nicht benachteiligt würden oder nach und nach physische Möglichkeiten abgebaut werden. Wer kein Smartphone besitzt, werde automatisch ausgeschlossen, was insbesondere ältere oder sozial benachteiligte Menschen treffen könne.

Parolenspiegel

| Ja | Nein | |

| SP | X | |

| Basta (BS) | X | |

| Grüne | X | |

| Mitte | X | |

| EVP | X | |

| FDP | X | |

| SVP | X | |

| GLP | X | |

| LDP (BS) | X | |

| Digitale Integrität | X | |

| Bundesrat und Parlament | X |

Das Referendumskomitee wurde von Digitale Integrität initiiert, es haben sich EDU, die junge SVP und die Freunde der Verfassung angeschlossen.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)