Radio loco-motivo beider Basel

Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung

machen gemeinsam Radio

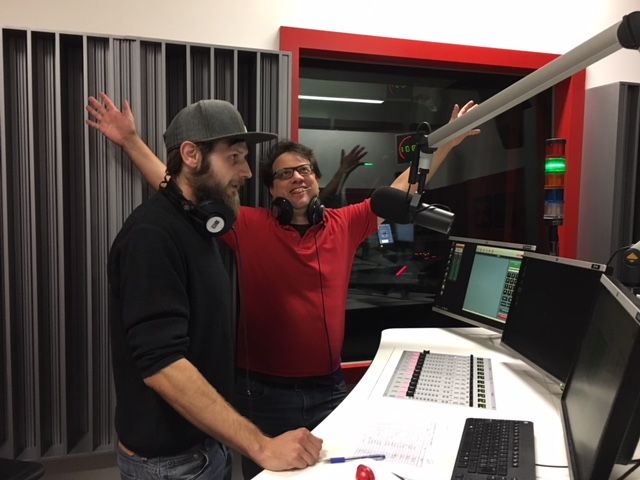

In der Projekt-Redaktion von Radio loco-motivo gestalten Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung gemeinsam als Radioschaffende eine Sendung. Betroffene, Angehörige und Profis thematisieren zusammen die Psychiatrie am Radio und treten mit ihren Erfahrungen und Haltungen an die Öffentlichkeit. Zudem berichten sie in Kolumnen, Beiträgen und Reportagen über ganz unterschiedliche Themen, die sie ihrem Publikum näher bringen möchten.

Radio loco-motivo beider Basel trifft sich jeden Donnerstag in den Räumlichkeiten von Radio X. Zehn Redaktorinnen und Redaktoren erarbeiten dort Themen, planen Interviews, produzieren ihre Beiträge und tauschen sich zu den Live-Sendungen aus. Diese Treffen im Studio schaffen ausserdem Begegnung: Die Redaktion kann hier ihre Interview-Gäste empfangen und trifft auch auf Sendungsmacher/innen anderer Redaktionen.

Ein Projekt der Radioschule Klipp+Klang in Zusammenarbeit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel UPK, der Psychiatrie Baselland PBL, dem Gesundheitsdepartement Kanton Basel Stadt und der Stiftung Rheinleben

OnAir

Am 2. Donnerstag des Monats von 18 - 19 Uhr auf Radio X.

Wiederholung jeweils am folgenden Samstag 13 - 14 Uhr.

Sendreihe

Am 13. April 2017 ging die erste Sendung von Radio loco-motivo beider Basel über den Äther. Die ersten Sendungen wurden vorproduziert, seit Oktober 2017 heisst es jeden zweiten Donnerstag live on Air: «Dir loosed Radio loco-motivo uf Radio X!» In der Schweiz gibt es vier Redaktionsgruppen von Radio loco-motivo: Bern, Winterthur, Solothurn und Radio loco-motivo beider Basel.

Jahresbericht Radio loco-motivo beider Basel 2017

Medienmitteilung vom 4. April 2018: Ein Jahr Radio loco-motivo beider Basel

Medienmitteilung vom 8. April 2017: Erste Sendung auf Radio X

Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 20

In der zwanzigsten Folge des Stadt.Geschichte.Basel Podcasts tauchen wir in zwei unterschiedliche Epochen ein. Wir schauen ins 19. Jahrhundert und erfahren mehr über die dritte jüdische Gemeinde in Basel. Im zweiten Teil springen wir ins 20. Jahrhundert und erfahren, warum ab den 1950er Jahren nochmals viele Kirchen gebaut wurden – und warum die Forschung trotzdem von einer Entkirchlichung spricht. von Ben Haab

SGBS Folge 20 Religion

...

Jüdisches Leben in Basel

Heute gehören Synagoge und Jüdisches Museum zum Stadtbild. Doch jahrhundertelang war jüdisches Leben aus Basel verschwunden. Zwar gab es bereits im 14. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde. Diese wurde allerdings vertrieben. Während vierhundert Jahren lebten in Basel offiziell keine Menschen jüdischen Glaubens.

Erst im 19. Jahrhundert bildete sich eine neue jüdische Gemeinde. Viele Jüdinnen und Juden kamen aus dem Elsass oder Baden. Ohne Bürgerrechte waren ihnen jedoch Zünfte, politische Ämter und soziale Teilhabe verwehrt.

Erst Bundesrecht setzte Basel unter Druck. Mit der Verfassung von 1866 wurde jüdischen Menschen die Niederlassungsfreiheit, ab 1874 auch Kultusfreiheit garantiert. Es entstand ein vielfältiges Gemeindeleben mit eigenen Bäckereien, Synagogen, Vereinen – und ab 1885 einem ersten Rabbiner auf Stadtboden.

Kirchenbau und Entkirchlichung

Im 20. Jahrhundert erlebte Basel einen regelrechten Kirchenbauboom: In den 1930er-Jahren entstanden sechs neue Kirchen, zwischen 1950 und 1964 sogar neun. Der Bau war Teil der Stadtentwicklung – in den meisten Quartieren gab es schlussendlich ein "Kirchenpaar" mit einer katholischen und eine reformierten Kirche.

Besonders für Katholik:innen war Sichtbarkeit in der reformierten Stadt wichtig – jahrhundertelang waren katholische Gottesdienste verboten. Die Marienkirche von 1886 war die erste katholische Kirche seit der Reformation.

Trotz der vielen Kirchenbauten verlor die Kirche zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Vereinsleben, das früher stark konfessionell geprägt war, verlor an Kraft. Die „Verkirchlichung des Raumes“ steht damit im Kontrast zur „Entkirchlichung der Gesellschaft“, wie es die Stadt.Geschichte.Basel beschreibt.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)