Schwarz/Weiss 2023

Schwarz/Weiss ist das Radio X-Format, welches sich mit den Beziehungen Basels mit Afrika auseinandersetzt. Die sechste Ausgabe widmet sich der Basler Kolonialgeschichte, der Basler Rolle im Sklavenhandel und den aktuellen Diskursen zu Restitution und Wiedergutmachung. Ein breit aufgestelltes Team – unter ihnen der Musiker Manuel Gagneux und eine grosse Zahl von Gästen ermöglicht die hintergründige Sendereihe, welche auch als Podcast angeboten wird. Start ist am 11. März.

“Stadt der Profiteure“ titelte unlängst das deutsche Magazin Geo – und meinte damit Basel, welches als Handelsstadt einen Teil seines Reichtums dem aktiven Mittun im Sklavenhandel verdankt. Davon zeugen die herrschaftlichen Sitze hoch über dem Rhein, die heute, wie das Blaue Haus, der Verwaltung dienen. Doch gibt es nicht nur steinerne Zeugen, sondern auch Nachkommen jener Familien. Zu ihnen gehört u.a. Leonhardt Burckhardt, Basler Politiker und Professor an der Universität, der auf Radio X sehr persönlich Auskunft über diese Erbschaft gibt.

Ganz unterschiedliche Familiengeschichten und damit ganz unterschiedliche Sichtweisen bringen die Basler Autoren Martin R. Dean und Nicolas Ryhiner mit ihren Werken „Meine Väter“ und „Im Surinam“ zum Ausdruck; sie treffen in einem Gespräch aufeinander.

Zum Stand der Geschichtsforschung geben die Historiker:innen Susanna Burghartz und André Salvisberg von Stadt.Geschichte.Basel Auskunft. Weitere Ausgaben von Schwarz/Weiss – Basler Kolonialgeschichte beschäftigen sich mit den Sammlungen der Basler Museen, der Qualität der aktuellen Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika, und dem Blick, der von dort auf Basel geworfen wird.

Sendungen vom 11. März bis 3. Juni 2023

Die Schwarz/Weiss-Sendungen sind in folgende Schwerpunkte unterteilt:

1. Auftakt-Sendung: HörboX am 11. März (Wiederholung am 12. März)

2. Familiengeschichten mit kolonialem Hintergrund: Beitrag am 16. März

3. Der Basler Sklavenhandel: Beitrag am 23. März

4. Was findet sich in den Archiven?: Beitrag am 30. März

5. Gespräche mit Basler Familien: Beitrag am 6. April

6. Sammlungsprovenienzen & Benin Initiative Schweiz: Beitrag am 13. April

7. Heutige kulturelle Blicke und Austausch: Beitrag am 27. April

8. Rolle der Basler Mission: Beitrag am 4. Mai

9. Basels Handel heute: Beitrag am 11. Mai

10. Der Blick von Afrika auf Basel: Beitrag am 18. Mai

11. Brennpunkte und Forderungen der Gegenwart: Beitrag am 25. Mai

12. Schlussveranstaltung: HörboX am 3. Juni (Wiederholung am 4. Juni)

Projektteam, Kooperationen und finanzielle Unterstützung

Seitens Radio X sind Thomas Jenny, Danielle Bürgin, Janina Labhardt, Claire Micallef, Michaela Liechti, Mirco Kämpf und Paul von Rosen als Redaktionsteam unterwegs. Moderatorin ist Elisa Da Costa, Master-Studentin African Studies.

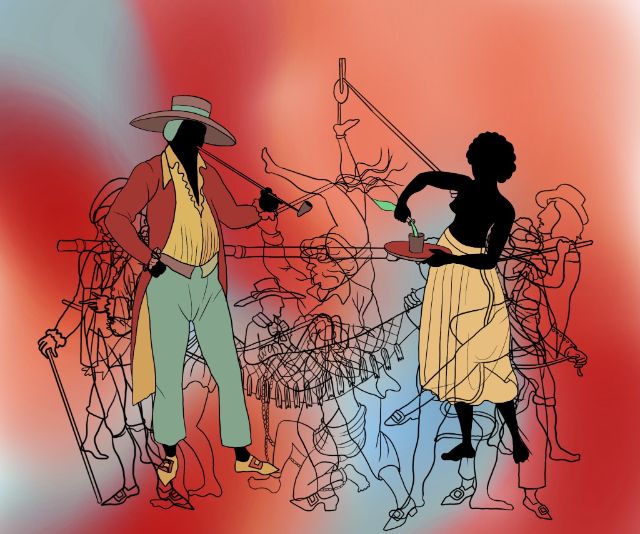

Das Artwork besorgte die Basler Künstlerin Sade Titilayo Hannah Fink, die Textildesign und Modedesign im Bachelor an der FHNW/HGK in Basel abschloss und nun Kunst & Vermittlung studiert.

Das Soundlayout zur Sendereihe wurde von Musiker Manuel Gagneux komponiert, dessen international gefeierte Band Zeal & Ardor das Thema musikalisch spiegelt.

Mit der freundlichen Unterstützung der Bürgergemeinde der Stadt Basel und der eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung.

"Ich befrage alles" Künstlerin Eva Lootz über die Flüchtigkeit von Metallen und Identitäten

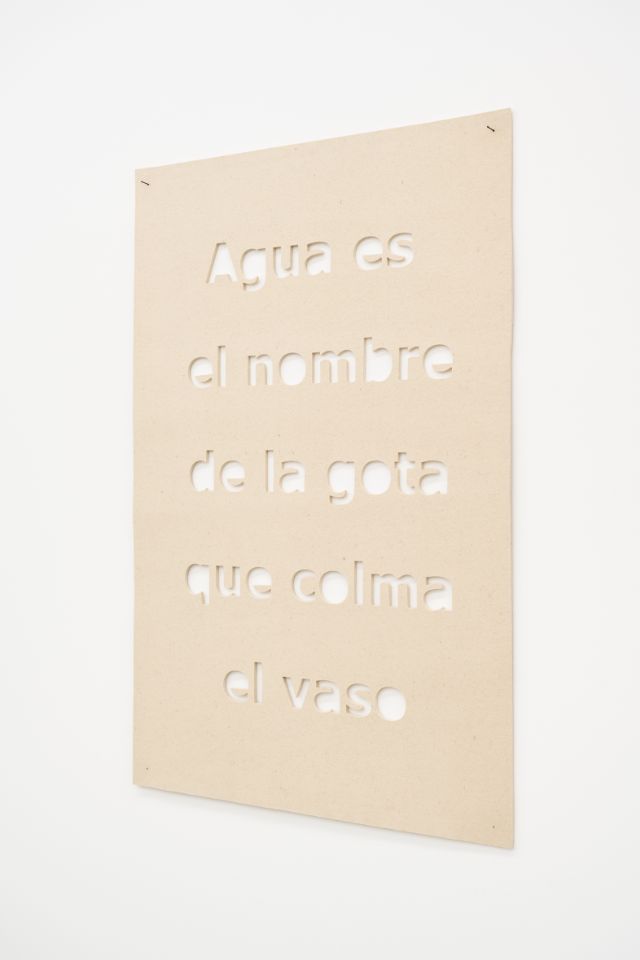

Papier zerknittert, Metalle werden flüssig, Regen wird sauer – die erste Einzelausstellung der 1940 in Wien geborenen Künstlerin Eva Lootz im deutschsprachigen Raum lädt zum genauen Hinsehen ein. Ihre Arbeiten verbinden Minimal Art, Prozesskunst und philosophische Fragen nach Materie, Sichtbarkeit und Wandel und wirken dabei hochaktuell. von Mirco Kaempf

25.09.27 Eva Lootz

Das Kunsthaus Baselland zeigt die erste Einzelausstellung der pionierhaften Künstlerin Eva Lootz im deutschsprachigen Raum.

Schon beim Betreten der neuen Einzelausstellung im Kunsthaus Baselland wird klar: Hier geht es um mehr als reine Formen. Auf dem Boden liegen ausgebreitete Skulpturen – verknittert, zerdrückt, fast zerbrechlich wirkend. Gefertigt aus hauchdünnem Manila-Papier, einem der günstigsten Materialien, die man bekommen konnte. Genau deshalb war es für die Künstlerin Eva Lootz in den 1970er-Jahren so spannend: Sie konnte damit unmittelbar und mit dem arbeiten, was gerade vorhanden war. Formell lässt sich das der Minimal Art zuordnen, inhaltlich greift es jedoch viel grössere Themen auf.

Eva Lootz, 1940 in Wien geboren und mit 27 nach Spanien ausgewandert, gilt als Pionierin von Kunstformen wie Minimal Art, Land Art oder Prozesskunst der 1960er- und 70er-Jahre. Jetzt ist ihre erste Einzelausstellung im deutschsprachigen Raum zu sehen – in enger Zusammenarbeit mit dem Museo Reina Sofía in Madrid. Die Schau vereint Themen und Werke aus 65 Jahren künstlerischen Schaffens. Lootz’ Werk ist dabei vielschichtig und hochaktuell: Ihre Auseinandersetzung mit Manila-Papier oder der Stahlindustrie Spaniens schlägt Brücken zu postkolonialen Diskursen. Wenn sie Salz aus der Pratteler Saline thematisiert und als „Salär“ betitelt, verbindet sie Materialität mit dem Thema Lohnarbeit. Und wenn sie auf Sichtbarkeit – oder besser Unsichtbarkeit – hinweist, denkt sie auch an die Unsichtbarkeit von Frauen in Gesellschaft und Geschichte.

Doch einfache Zuschreibungen wären zu kurz gegriffen. Lootz’ Ausstellung ist ein Plädoyer für Fluidität und gegen Absolutismus oder starre Dualismen. Metalle werden flüssig, Flüssigkeiten verändern ihren Weg, Regen wird plötzlich sauer. Alles ist in Bewegung. Statt eindeutige Antworten zu geben, eröffnet Lootz neue Perspektiven.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Materialien und Zusammenhänge neu wahrzunehmen. „Es ist ein stark prozessorientiertes Denken“, fasst Ines Goldbach zusammen. Lootz fordert auf, Gegebenes zu hinterfragen – auch die Sprache selbst, deren Bedeutungen oft viel offener sind, als sie auf den ersten Blick scheinen.

Die Ausstellung „Eva Lootz“ ist noch bis zum 25. Januar 2026 im Kunsthaus Baselland zu sehen.

Radio X: Sie haben gesagt, Sie wollen nichts ausdrücken, Sie interessieren sich für Materialien. Sind Materialien wahrhaftiger als Konzepte?

Eva Lootz: Ich wollte keine persönlichen Statements abgeben. Mich interessierte, die Welt direkt zu befragen: Was habe ich vor mir? Die frühen Werke waren oft nichts anderes als der Niederschlag eines Prozesses – zum Beispiel die Ernte eines Baumwollfelds, auf dem Boden ausgebreitet, Paraffin darüber gegossen.

Sie verwenden sehr einfache Formen.

Ja, Quadrate oder Rechtecke – die einfachsten Ausdehnungen auf einer Wand.

Was meinen Sie mit „flüchtigen Identitäten“?

Mich interessieren Materialien, die sich verwandeln können, wie Zinn oder Blei. Metalle faszinieren mich, weil sie die Lebendigkeit der Materie zeigen. In unserer Tradition gab es eine Trennung von Form und Materie, Geist und Materie. Heute verändern neue wissenschaftliche Erkenntnisse unser Konzept von Materie – das finde ich spannend.

Reicht unsere Sprache noch aus, um die Welt zu verstehen?

Das ist es ja gerade: Deshalb ist es so wichtig, dass Sprachen nicht aussterben. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit den bedrohten Sprachen in Südamerika beschäftigt, weil jede Sprache eine eigene Sicht auf die Welt eröffnet. Es gibt einen Satz, der sagt: "Die Sprache sagt uns nichts über das, wofür wir keine Worte haben."

Jede Kultur hat ihre eigenen Schwerpunkte. Völker in Grönland oder Island haben 20 oder 30 Begriffe für Eis und Schnee – wir haben vielleicht zwei oder drei. So ist es mit allem: Jede Sprache ist ein Fenster zur Wirklichkeit, und diese Wirklichkeiten decken sich nicht.

Würden Sie Ihre Arbeit als antikapitalistisch, postkolonial oder feministisch bezeichnen?

Damit wäre ich nicht glücklich. Das sind Schlagworte. Die Wirklichkeit ist vielschichtiger.

Gibt es Dinge, die Sie als bare Münze nehmen?

Ich befrage alles. Wir sollten nichts ungefragt akzeptieren. Wir müssen uns Fragen stellen – dazu sind wir da.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)