VenuX

Die Sendung

Im Sommer 2018 hat der RFV Basel eine Vorstudie veröffentlicht zum Frauenanteil in Basler Bands. Von 3'000 aktiven Mitgliedern waren damals gerade mal 10% weiblich. Diese Erhebung zeigt, dass der Handlungsbedarf riesig ist. Aber was sind konkrete Lösungsansätze? Einer davon ist sicher "Empowerment" junger Frauen*.

VEnuX ist eine Porträtserie von Frauen* aus dem Musikbereich:

Durch ihre Geschichten werden dem Publikum spannende Impressionen von Alltags- und Lebensrealitäten von Frauen* im Musikbusiness geboten. VEnuX blickt hinter die Kulissen der Schweizer Musikszene – aus Sicht von Frauen*. Im Zentrum steht dabei der Gedanke des Empowerments, der Sichtbarkeit und der Förderung von Frauen* im Musikbusiness.

VEnuX steht als Podcast zur Verfügung.

Die Sendung wird vom RFV Basel präsentiert und freundlich von Helvetiarockt unterstützt.

Weitere spannende Links:

Music Directory (Helvetiarockt/CH)

Female Bandworkshops (Helvetiarockt/CH)

Diversity Roadmap (Helvetiarockt und Petzi/CH)

Verein Les Belles de Nuits (ZH)

Und hier noch ein neues Powerprojekt aus Basel/Ramallah: Kallemi - das sind Jasmin Albash (RK) und Jennifer Perez (La Nefera) aus Basel und Maysa Daw und Rasha Nahas aus Palästina. Die vier haben sich im April 2018 kennengelernt. Die vier erfahrenenen Musikerinnen arbeiten seither zum ersten Mal in einer reinen Frauenformation. Jasmin Albash erzählt davon in der ersten Ausgabe von VenuX (am 22. Mai 2019).

Diese Fotos sind Symbolbilder für Frauen* in Basler Bands. Hinter der Kamera stand jeweils Radio X Fotograf Dominik Asche.

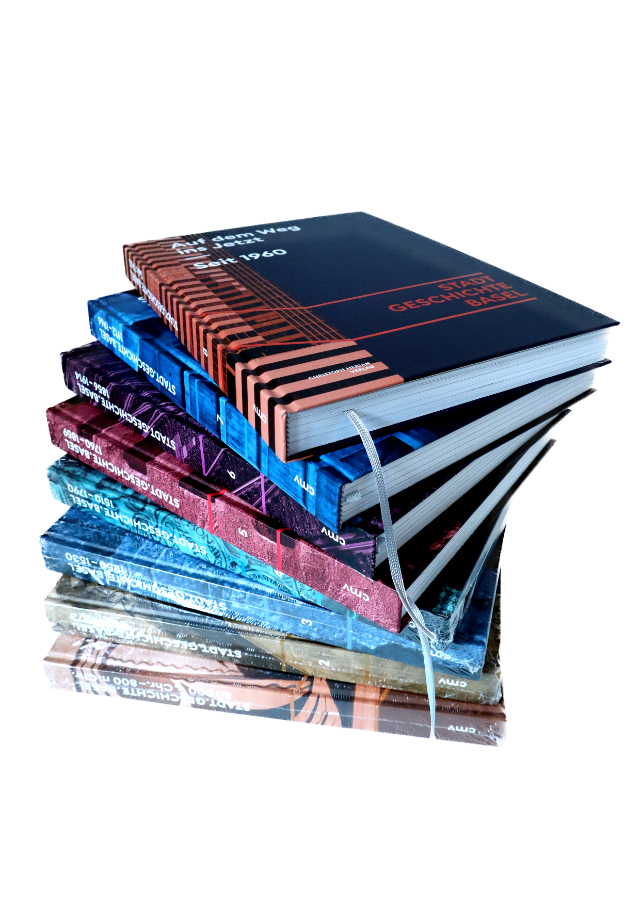

Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 18

In der achtzehnten Folge des Stadt.Geschichte Basel Podcasts schauen wir uns die Handelsbeziehungen von Basel in die Welt an. Wir widmen uns einem weniger bekannten Kapitel der Wirtschaftsgeschichte – nämlich Basels seidenen Beziehungen mit dem Osmanischen Reich. Im zweiten Teil widmen wir uns der kolonialen Schweiz: Der Geschichte von Christophe Bourcarde, der im 18. Jahrhundert in Nantes versuchte Fuss zu fassen – im Handel mit versklavten Menschen von Ben Haab

SGBS Folge 18 Hafen und Handel

...

Im 19. Jahrhundert war die Textilindustrie zentral für die Wirtschaft Basels. Importierter Rohseide aus Norditalien wurde zu hochwertigen Seidenbändern weiterverarbeitet und wieder exportiert. Ende des Jahrhunderts stammten bis zu 10 % der weltweiten Produktion aus Basel. Die Einführung des Jaquard-Webstuhls zu Beginn des Jahrhunderts führte zu einem höheren Absatz - der Preis für Rohseide stieg an und liess neue Märkte interessant werden.

Briefliche Beziehungen ins Osmanische Reich

In den 1820er Jahren pflegten Basler Fabrikanten Beziehungen mit Händlern aus dem Osmanischen Reich. Ein bedeutender Akteur war Johann Rudolf Forcart-Weiss, dessen Korrespondenzen im Schweizerischen Wirtschaftsarchiv erhalten sind. Die Briefe zeigen, wie sich Fabrikanten über die Marktlage und Preise diverser Güter - darunter auch Rohseide - informieren liessen.

Persönliche Netzwerke spielten eine zentrale Rolle beim Aufbau dieser Handelsbeziehungen. Günstige Rohseidepreise und der sich öffnende Markt in Konstantinopel begünstigten die Importe - trotz langer Transportwege. Das Beispiel zeigt, wie eng lokale Industrie und globale Märkte bereits im 19. Jahrhundert verbunden waren.

Handel mit versklavten Menschen

Nicht nur in der Seidenbandindustrie spielte Basel eine Rolle. Auch im Geschäft mit den aus Baumwolle gefertigten Indiennes-Stoffen mischte Basel mit. Diese spielte eine wichtige Rolle als Tauschmittel im Handel mit versklavten Menschen an der afrikanischen Westküste.

1791 reiste der junge Basler Christophe Bourcard nach Nantes, um in den lukrativen Sklavenhandel einzusteigen. Unterstützt von seinem Vater Christoph Burckhardt gründete er eine Firma und investierte in die Ausrüstung von Sklavenschiffen. In Briefen berichtete er von den hohen Gewinnen, die er durch den Verkauf versklavter Menschen in Saint Domingue erwartete – den Tod vieler während der Überfahrt, wurde dabei mit eingerechnet.

Bourcards Geschäfte blieben weitgehend erfolglos und blieben abhängig von der Unterstützung aus Basel. Das Beispiel zeigt, wie koloniale Geschäfte in der Schweiz ausgesehen haben - auch ohne formelle Kolonien.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)