Art Lab On Air

Der junge Blick auf die Kunst

Die Sendereihe «Art Lab On Air –der junge Blick auf die Kunst» versteht sich als Plattform des offenen Austauschs auf Augenhöhe über das, was junge Leute in der Kunst bewegt. Die Sendung entsteht in Kollaboration mit dem Jugendprojekt Art Lab der Fondation Beyeler, das jungen kunstbegeisterten Menschen ermöglicht, sich im Rahmen der Ausstellungen der Fondation Beyeler auszutauschen und eigene Vermittlungsformate für gleichgesinnte junge Leute zu entwickeln.

Das Team «Art Lab On Air» begleitet aus ihrer jungen Perspektive die Hörerschaft durch die aktuellen Ausstellungen der Fondation Beyeler und eröffnet einen Dialog zwischen Hörerschaft, Expertinnen und Experten sowie dem Art Lab-Team.

Carla Braun,19

Carla macht gerade ein Praktikum und weiß noch nicht was sie danach erwartet. Mit «Art Lab On Air» möchte sie Menschen zusammenführen und allen eine Möglichkeit bieten, sich frei über Kunst zu unterhalten.

Flavia Domenighetti, 25

Flavia studiert Management und treibt sich liebend gerne im Museum herum. Sie nutzt diese einmalige Gelegenheit mit «Art Lab On Air», um andere junge Menschen für Kunst zu begeistern.

Mia Felice, 28

Mia studiert Kunstgeschichte und Geschichte. Sie diskutiert gerne mit Anderen darüber, was Kunst überhaupt ist und wie das Museum der Zukunft aussehen könnte.

Danielle Hubacher, 22

Danielle studiert Pharmazie und ist in ihrer Freizeit gerne aktiv. Sie ist bei «Art Lab On Air» dabei, weil sie den Diskurs mit Anderen und deren Sichtweisen über Kunst schätzt.

Malin Hunziker, 24

Malin möchte mit der Sendung einen Raum schaffen, in dem Fragen und Themen von jungen Menschen an die Kunstwelt Platz haben. Sie studiert internationale Beziehungen und interessiert sich für Journalismus und Fotografie.

Céline Kessler, 22

Céline studiert Multimedia Productions und verbindet gerne Tradition mit unkonventionellen, neuen Ansätzen.

Marina Merz, 21

Marina studiert Politik und Wirtschaft. Sie möchte ihre Freude für Kunst teilen und dem eine Stimme geben, was sonst nur sichtbar oder spürbar ist.

Lili Schurich, 20

Lili schliesst ihre Ausbildung zur Erzieherin in Deutschland ab. Sie besucht gerne Museen und setzt sich mit Anderen über die tiefere Bedeutung von Kunstwerken auseinander.

David Thüring, 24

David erfindet sich immer wieder neu und nimmt jeden Tag als Anstoss, um sich weiterzuentwickeln.

.jpg/jcr:content/Logo_Entwurf%20(002).jpg)

.jpg/jcr:content/Logo_Entwurf%20(002).jpg)

Kontakt

Social Media

Sendetermine

Samstag, 09.04.2022 16.00 Uhr «Georgia O’Keeffe»

Sonntag, 10.04.2022 10.00 Uhr Wiederholung «Georgia O’Keeffe»

Samstag, 11.06.2022 16.00 Uhr «Mondrian – Conservation Project»

Sonntag, 12.06.2022 10.00 Uhr Wiederholung «Mondrian – Conservation Project»

Samstag, 13.08.2022 16.00 Uhr «Mondrian live am Polyfon Festival»

Sonntag, 14.08.2022 10.00 Uhr Wiederholung «Mondrian live am Polyfon Festival»

Samstag, 12.11.2022 16.00 Uhr «25 Jahre Fondation Beyeler»

Sonntag, 13.11.2022 10.00 Uhr Wiederholung «25 Jahre Fondation Beyeler»

"Ich befrage alles" Künstlerin Eva Lootz über die Flüchtigkeit von Metallen und Identitäten

Papier zerknittert, Metalle werden flüssig, Regen wird sauer – die erste Einzelausstellung der 1940 in Wien geborenen Künstlerin Eva Lootz im deutschsprachigen Raum lädt zum genauen Hinsehen ein. Ihre Arbeiten verbinden Minimal Art, Prozesskunst und philosophische Fragen nach Materie, Sichtbarkeit und Wandel und wirken dabei hochaktuell. von Mirco Kaempf

25.09.27 Eva Lootz

Das Kunsthaus Baselland zeigt die erste Einzelausstellung der pionierhaften Künstlerin Eva Lootz im deutschsprachigen Raum.

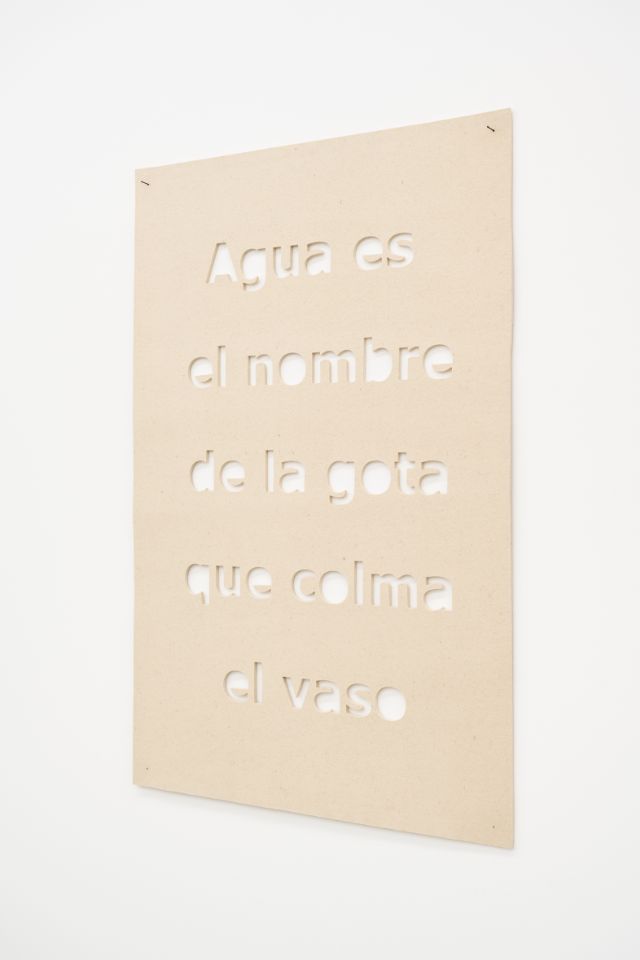

Schon beim Betreten der neuen Einzelausstellung im Kunsthaus Baselland wird klar: Hier geht es um mehr als reine Formen. Auf dem Boden liegen ausgebreitete Skulpturen – verknittert, zerdrückt, fast zerbrechlich wirkend. Gefertigt aus hauchdünnem Manila-Papier, einem der günstigsten Materialien, die man bekommen konnte. Genau deshalb war es für die Künstlerin Eva Lootz in den 1970er-Jahren so spannend: Sie konnte damit unmittelbar und mit dem arbeiten, was gerade vorhanden war. Formell lässt sich das der Minimal Art zuordnen, inhaltlich greift es jedoch viel grössere Themen auf.

Eva Lootz, 1940 in Wien geboren und mit 27 nach Spanien ausgewandert, gilt als Pionierin von Kunstformen wie Minimal Art, Land Art oder Prozesskunst der 1960er- und 70er-Jahre. Jetzt ist ihre erste Einzelausstellung im deutschsprachigen Raum zu sehen – in enger Zusammenarbeit mit dem Museo Reina Sofía in Madrid. Die Schau vereint Themen und Werke aus 65 Jahren künstlerischen Schaffens. Lootz’ Werk ist dabei vielschichtig und hochaktuell: Ihre Auseinandersetzung mit Manila-Papier oder der Stahlindustrie Spaniens schlägt Brücken zu postkolonialen Diskursen. Wenn sie Salz aus der Pratteler Saline thematisiert und als „Salär“ betitelt, verbindet sie Materialität mit dem Thema Lohnarbeit. Und wenn sie auf Sichtbarkeit – oder besser Unsichtbarkeit – hinweist, denkt sie auch an die Unsichtbarkeit von Frauen in Gesellschaft und Geschichte.

Doch einfache Zuschreibungen wären zu kurz gegriffen. Lootz’ Ausstellung ist ein Plädoyer für Fluidität und gegen Absolutismus oder starre Dualismen. Metalle werden flüssig, Flüssigkeiten verändern ihren Weg, Regen wird plötzlich sauer. Alles ist in Bewegung. Statt eindeutige Antworten zu geben, eröffnet Lootz neue Perspektiven.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Materialien und Zusammenhänge neu wahrzunehmen. „Es ist ein stark prozessorientiertes Denken“, fasst Ines Goldbach zusammen. Lootz fordert auf, Gegebenes zu hinterfragen – auch die Sprache selbst, deren Bedeutungen oft viel offener sind, als sie auf den ersten Blick scheinen.

Die Ausstellung „Eva Lootz“ ist noch bis zum 25. Januar 2026 im Kunsthaus Baselland zu sehen.

Radio X: Sie haben gesagt, Sie wollen nichts ausdrücken, Sie interessieren sich für Materialien. Sind Materialien wahrhaftiger als Konzepte?

Eva Lootz: Ich wollte keine persönlichen Statements abgeben. Mich interessierte, die Welt direkt zu befragen: Was habe ich vor mir? Die frühen Werke waren oft nichts anderes als der Niederschlag eines Prozesses – zum Beispiel die Ernte eines Baumwollfelds, auf dem Boden ausgebreitet, Paraffin darüber gegossen.

Sie verwenden sehr einfache Formen.

Ja, Quadrate oder Rechtecke – die einfachsten Ausdehnungen auf einer Wand.

Was meinen Sie mit „flüchtigen Identitäten“?

Mich interessieren Materialien, die sich verwandeln können, wie Zinn oder Blei. Metalle faszinieren mich, weil sie die Lebendigkeit der Materie zeigen. In unserer Tradition gab es eine Trennung von Form und Materie, Geist und Materie. Heute verändern neue wissenschaftliche Erkenntnisse unser Konzept von Materie – das finde ich spannend.

Reicht unsere Sprache noch aus, um die Welt zu verstehen?

Das ist es ja gerade: Deshalb ist es so wichtig, dass Sprachen nicht aussterben. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit den bedrohten Sprachen in Südamerika beschäftigt, weil jede Sprache eine eigene Sicht auf die Welt eröffnet. Es gibt einen Satz, der sagt: "Die Sprache sagt uns nichts über das, wofür wir keine Worte haben."

Jede Kultur hat ihre eigenen Schwerpunkte. Völker in Grönland oder Island haben 20 oder 30 Begriffe für Eis und Schnee – wir haben vielleicht zwei oder drei. So ist es mit allem: Jede Sprache ist ein Fenster zur Wirklichkeit, und diese Wirklichkeiten decken sich nicht.

Würden Sie Ihre Arbeit als antikapitalistisch, postkolonial oder feministisch bezeichnen?

Damit wäre ich nicht glücklich. Das sind Schlagworte. Die Wirklichkeit ist vielschichtiger.

Gibt es Dinge, die Sie als bare Münze nehmen?

Ich befrage alles. Wir sollten nichts ungefragt akzeptieren. Wir müssen uns Fragen stellen – dazu sind wir da.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)