Radio loco-motivo beider Basel

Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung

machen gemeinsam Radio

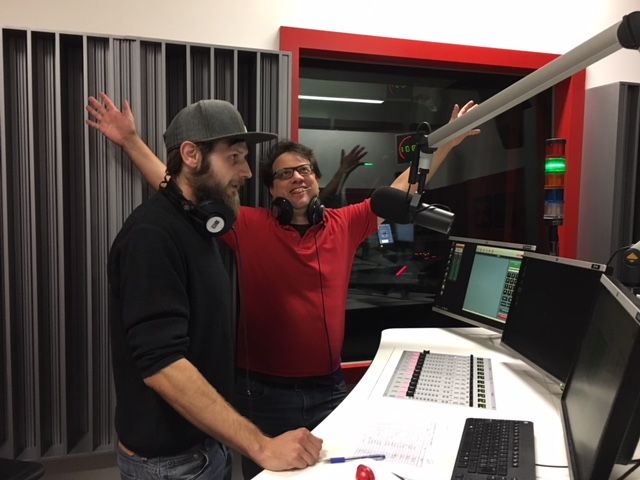

In der Projekt-Redaktion von Radio loco-motivo gestalten Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung gemeinsam als Radioschaffende eine Sendung. Betroffene, Angehörige und Profis thematisieren zusammen die Psychiatrie am Radio und treten mit ihren Erfahrungen und Haltungen an die Öffentlichkeit. Zudem berichten sie in Kolumnen, Beiträgen und Reportagen über ganz unterschiedliche Themen, die sie ihrem Publikum näher bringen möchten.

Radio loco-motivo beider Basel trifft sich jeden Donnerstag in den Räumlichkeiten von Radio X. Zehn Redaktorinnen und Redaktoren erarbeiten dort Themen, planen Interviews, produzieren ihre Beiträge und tauschen sich zu den Live-Sendungen aus. Diese Treffen im Studio schaffen ausserdem Begegnung: Die Redaktion kann hier ihre Interview-Gäste empfangen und trifft auch auf Sendungsmacher/innen anderer Redaktionen.

Ein Projekt der Radioschule Klipp+Klang in Zusammenarbeit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel UPK, der Psychiatrie Baselland PBL, dem Gesundheitsdepartement Kanton Basel Stadt und der Stiftung Rheinleben

OnAir

Am 2. Donnerstag des Monats von 18 - 19 Uhr auf Radio X.

Wiederholung jeweils am folgenden Samstag 13 - 14 Uhr.

Sendreihe

Am 13. April 2017 ging die erste Sendung von Radio loco-motivo beider Basel über den Äther. Die ersten Sendungen wurden vorproduziert, seit Oktober 2017 heisst es jeden zweiten Donnerstag live on Air: «Dir loosed Radio loco-motivo uf Radio X!» In der Schweiz gibt es vier Redaktionsgruppen von Radio loco-motivo: Bern, Winterthur, Solothurn und Radio loco-motivo beider Basel.

Jahresbericht Radio loco-motivo beider Basel 2017

Medienmitteilung vom 4. April 2018: Ein Jahr Radio loco-motivo beider Basel

Medienmitteilung vom 8. April 2017: Erste Sendung auf Radio X

125. Todestag: Nietzsche in Basel

Wenn man an Nietzsche denkt, denkt man an Begriffe wie «der Übermensch», «der Wille zur Macht» oder «Nihilismus». Nur selten denkt man bei Nietzsche an Basel oder an die Schweiz. Und das, obwohl Nietzsche einen grossen Teil seines Lebens in der Schweiz gelebt hat und zehn Jahre lang in Basel gelehrt hat. Wieso das so ist und wie seine Zeit in der Schweiz war, erfährst du in diesem Beitrag. von Brais Jequier Ramos

25.08.26 Nietzsche in Basel

Der Beitrag behandelt Nietzsches enge Beziehung zu Basel und der Schweiz.

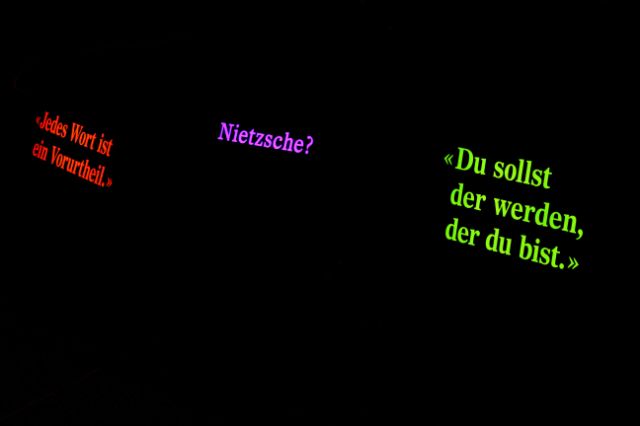

«Gott ist tot», das hast du doch bestimmt schon mal gehört. Das Zitat, welches häufig ohne den Folgesatz «Wir haben ihn getötet, ihr und ich» zitiert wird. Stammt aus dem Werk «Die fröhliche Wissenschaft» von Friedrich Nietzsche. Das stellt fest, dass die Gesellschaft den Glauben an Gott als Grundstein für Wahrheit verloren hat. Friedrich Nietzsche ist gestern vor 125 Jahren gestorben. Der deutsche Philosoph und Philologe lebte zwischen 1869 und 1879 mit kleinen Unterbrechungen hier, in Basel. Dabei lehrte er als 25-Jähriger bereits als Professor an der Universität Basel und am heutigen Münster-Gymnasium. Nietzsche lehrte in Basel klassische Philologie.

Klassische Philologie ist die Wissenschaft von alten Sprachen und Kulturen der Griechen und Römer. Der junge Nietzsche arbeitete in Basel auf den zwei Schulen sehr viel. Das strenge Programm und das Wetter in Basel schadeten seiner Gesundheit. Ausserdem interessierte Nietzsche die Philosophie immer mehr und sein Interesse für die Philologie nahm ab. Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Basel bewarb er sich um einen Job als Philosophiedozent. Dass der neue Junge so schnell einen neuen Job wollte, kam an der Universität nicht gut an und er bekam den Job nicht. Sein gesundheitlicher Zustand und sein Interesse für die Philosophie brachten ihn, nach zehn Jahren an der Universität Basel, dazu, Basel zu verlassen. Danach lebte er die nächsten zehn Jahre an verschiedenen Orten. Den Sommer verbrachte er meistens in Sils-Maria.

Nach zehn Jahren ging es Nietzsche mental schlecht. Er verschickte Briefe an Bekannte, in denen er verrückte Geschichten erzählte. Ausserdem unterschrieb er unter anderem als «der Gekreuzigte», also als Jesus. Überraschend für jemanden, der behauptet hat, der Einfluss des Glaubens an Gott würde nach und nach verschwinden. Deshalb wurde er aus Turin nach Basel in die psychiatrische Klinik gebracht, die heute die Universitäre Psychiatrische Klinik ist. Lange war die gängige Theorie bezüglich seines Zusammenbruchs eine Syphilis-Erkrankung. Heutzutage ist laut Hubert Thüring, Universitätsdozent für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vizepräsident der Stiftung Nietzsche-Haus die gängigste Version, dass Nietzsche an einer seltenen Nervenkrankheit litt. Nach einer kurzen Zeit in Basel pflegte seine Mutter Nietzsche ab dem Jahr 1890, bis seine Schwester die Pflege übernahm. Sie pflegte ihn bis zu seinem Tod zehn Jahre später in Weimar.

. Nietzsches Schwester Elisabeth identifizierte sich aber stark als deutschnational. Sie übernahm die Kontrolle über Nietzsches Werk und gründete das Nietzsche-Archiv. Sie instrumentalisierte Nietzsches Schriften politisch und veröffentlichte sie in verfälschter Form. Nietzsche selbst war anti-nationalistisch und kein Antisemit. Die Vereinnahmung von Nietzsches Werken für die deutschnationale Ideologie schadete Nietzsches Ruf. Denn der Erfolg der Werke Nietzsches kam erst nach seinem Zusammenbruch und der Übernahme seines Nachlasses durch seine Schwester. Der Schaden an seiner Reputation und die Nähe zu nationalistischen, antisemitischen und rassistischen Ideen sind laut Hubert Thüring ein Grund, wieso sich die Schweiz und Basel von Nietzsche distanzierten und man bei Nietzsche nicht direkt an die Schweiz denkt. Nietzsche selbst hat sich sowohl im Ausland wie auch in der Schweiz als Schweizer verstanden. Denn nach seinem Umzug in die Schweiz legte er seine preussische Staatsbürgerschaft ab. Deshalb reiste er ab seinem 25. Lebensjahr mit einem Schweizer Pass. Nietzsche erklärte sich später im Leben als sehr dankbar gegenüber Basel und den Bewohner*innen Basels.

Hubert Thüring, Universitätsdozent für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vizepräsident der Stiftung Nietzsche-Haus, empfiehlt, bei Nietzsche weiter als die «grossen Sprüche» wie den «Übermenschen» oder «den Willen zur Macht» zu lesen. Bei alldem mache der Kontext viel aus und so seien viele Konzepte Nietzsches auch heute noch relevant. So hat Nietzsche auch viel über den Einfluss des Klimas, der Rituale und Diäten auf das Leben geschrieben. Er empfiehlt dir: «Zur Genealogie der Moral» (1887), «Lieder des Prinzen Vogelfrei» (1887), «Dionysos-Dithyramben» (1891) oder das wohl bekannteste Werk Nietzsches: «Also sprach Zarathustra», selbst wenn er es als zu «prophetisch» empfindet.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)