Radio loco-motivo beider Basel

Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung

machen gemeinsam Radio

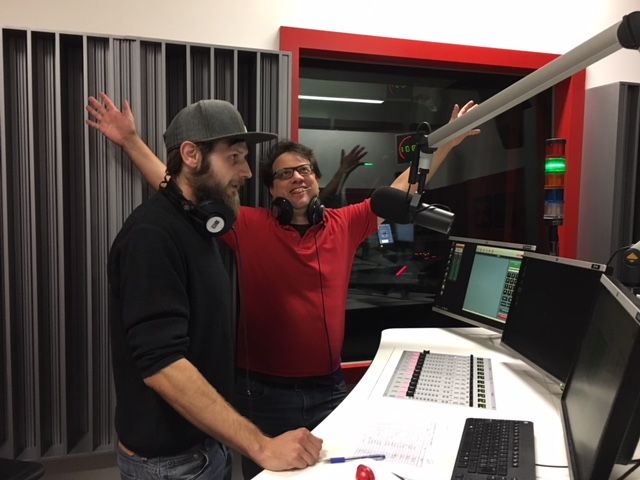

In der Projekt-Redaktion von Radio loco-motivo gestalten Menschen mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung gemeinsam als Radioschaffende eine Sendung. Betroffene, Angehörige und Profis thematisieren zusammen die Psychiatrie am Radio und treten mit ihren Erfahrungen und Haltungen an die Öffentlichkeit. Zudem berichten sie in Kolumnen, Beiträgen und Reportagen über ganz unterschiedliche Themen, die sie ihrem Publikum näher bringen möchten.

Radio loco-motivo beider Basel trifft sich jeden Donnerstag in den Räumlichkeiten von Radio X. Zehn Redaktorinnen und Redaktoren erarbeiten dort Themen, planen Interviews, produzieren ihre Beiträge und tauschen sich zu den Live-Sendungen aus. Diese Treffen im Studio schaffen ausserdem Begegnung: Die Redaktion kann hier ihre Interview-Gäste empfangen und trifft auch auf Sendungsmacher/innen anderer Redaktionen.

Ein Projekt der Radioschule Klipp+Klang in Zusammenarbeit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel UPK, der Psychiatrie Baselland PBL, dem Gesundheitsdepartement Kanton Basel Stadt und der Stiftung Rheinleben

OnAir

Am 2. Donnerstag des Monats von 18 - 19 Uhr auf Radio X.

Wiederholung jeweils am folgenden Samstag 13 - 14 Uhr.

Sendreihe

Am 13. April 2017 ging die erste Sendung von Radio loco-motivo beider Basel über den Äther. Die ersten Sendungen wurden vorproduziert, seit Oktober 2017 heisst es jeden zweiten Donnerstag live on Air: «Dir loosed Radio loco-motivo uf Radio X!» In der Schweiz gibt es vier Redaktionsgruppen von Radio loco-motivo: Bern, Winterthur, Solothurn und Radio loco-motivo beider Basel.

Jahresbericht Radio loco-motivo beider Basel 2017

Medienmitteilung vom 4. April 2018: Ein Jahr Radio loco-motivo beider Basel

Medienmitteilung vom 8. April 2017: Erste Sendung auf Radio X

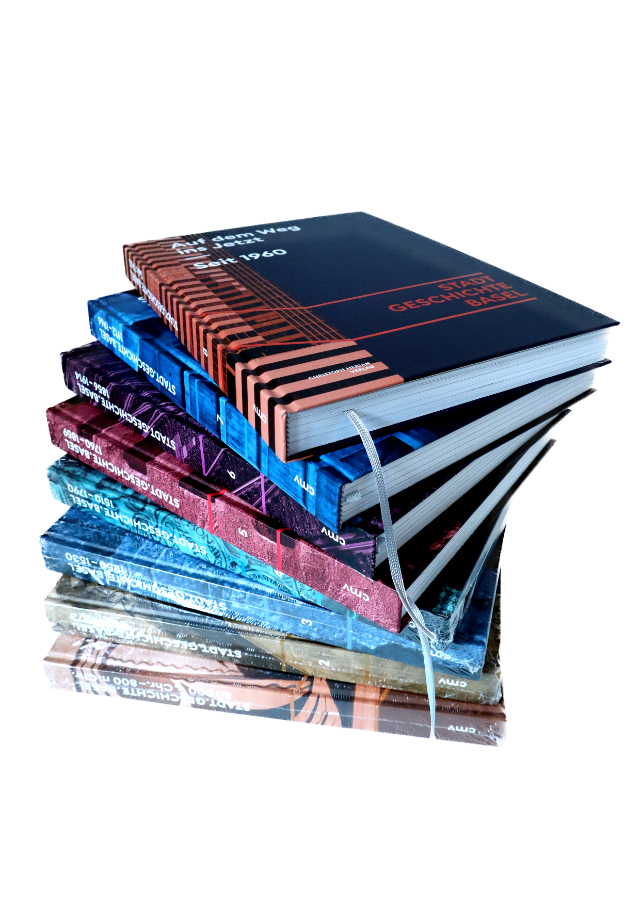

Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 13

In der dreizehnten Folge des Stadt.Geschichte.Basel Podcasts beschäftigen wir uns mit der Geschichte des intellektuellen Basels. Wir sprechen aber nicht über bekannte Namen wie Erasmus von Rotterdam, Paracelsus oder Friedrich Nietzsche. Stattdessen wenden wir uns einer Intellektuellen Randfigur zu: Johann Jakob Bachofen. Er erlangte im 19. Jh Bekanntheit durch seine Matriarchats-Theorie. Zudem nehmen wir das Jahr 1960 unter die Lupe, als die Uni Basel ihr 500 jähriges Jubiläum feierte. von Ben Haab

SGBS Folge 13 Intellektuelles Basel

...

Das Intellektuelle Basel

Johann Jakob Bachofen (1815–1887) war ein Basler Jurist, Historiker und Altertumswissenschaftler. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie der Seidenbandindustrie. Nach kurzer Zeit als Professor für römisches Recht an der Universität Basel widmete er sich ganz der Geschichtsforschung. Mittels Mythologie wollte er eine Epoche der "Gynaikokratie" belegen.

Bachofen und das Mutterrecht

Berühmt wurde Bachofen durch seine 1861 erschienene Schrift Das Mutterrecht, in der er die These eines frühen Matriarchats aufstellte. Laut ihm herrschten in der Frühgeschichte Frauen – mit weiblichen Gottheiten, Mutterliebe und sozialer Milde als Leitbildern. Diese „Gynaikokratie“ sei dem späteren Patriarchat vorausgegangen – ein revolutionärer Gedanke, der die Vorstellung einer natürlichen männlichen Vorherrschaft infrage stellte.

Von den Zeitgenossen wurde Bachofen weitgehend ignoriert. Später jedoch wurde er von Sozialisten wie Friedrich Engels bis hin zu Esoterikern und Lebensreformern breit rezipiert. Auch wenn seine Theorie heute als wissenschaftlich überholt gilt, beeinflusste sie feministische und kulturhistorische Debatten nachhaltig.

Das Uni-Jubiläum 1960

Das 500-jährige Jubiläum der Universität Basel im Jahr 1960 markierte rückblickend eine Zeitenwende: Die Uni öffnete sich gesellschaftlich, die Zahl der Studierenden – besonders der Frauen – verdoppelte sich innerhalb eines Jahrzehnts. Die Bildungsexpansion entsprach dem wirtschaftlichen Bedarf nach Fachkräften. Gleichzeitig wuchs die Kritik am hierarchischen Hochschulsystem. In einer Streitschrift forderte der Basler Akademiker Uli Steinlin universitäre Reformen - im Geiste der späteren 1968er. In Folge entstanden Fachgruppen mit Mitspracherecht, studentisches Wohnen und Mensen. Das Jubiläum steht somit symbolisch für den Wandel von einer elitären zu einer breiteren, offeneren Bildungsinstitution.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)